澜沧江为国际河流湄公河的中国部分,拥有极高的淡水鱼类多样性。据统计澜沧江分布有鱼类超过240种,占云南鱼类物种数量的1/3,在其下游西双版纳段体现尤为显著,物种数超过了200种。近年澜沧江鱼类物种记录的持续增加也反映出该水系较高的潜在物种多样性,新物种与新记录均不断有报导。

中国科学院昆明动物研究所东南亚野生动物多样性研究组研究人员在云南省西双版纳傣族自治州境内的澜沧江流域进行的多次鱼类生物多样性考察中,发现了4种未曾记录的土著淡水鱼类,分别为盘褶鮡(Pseudecheneis sympelvica)、暹罗双孔鱼(Gyrinocheilus pennocki)、哈氏方口鲃(Cosmochilus harmandi)和金黑野鲮(Labeo chrysophekadion),均为在我国首次记录的物种。此外,1种在国内从未被记录与描述的外来物种卡特拉野鲮(L. catla)也在此次被记录与描述。

盘褶鮡腹鳍基内侧联合、仅中央具一缺刻的特征为该种独有,可与所有其他褶鮡属鱼类相区别。褶鮡属目前存在20个有效种,含本次新记录在内,中国记录有褶鮡属鱼类11种,见于红河(元江)以西的各水系。经作者近年来系统地开展分子系统发育研究与大量的标本检视,发现我国褶鮡属其他鱼类的分类现状存在一定程度的混乱。但包括本次新记录的盘褶鮡在内的6个褶鮡属物种的有效性被分子与形态学证据支持。

盘褶鮡

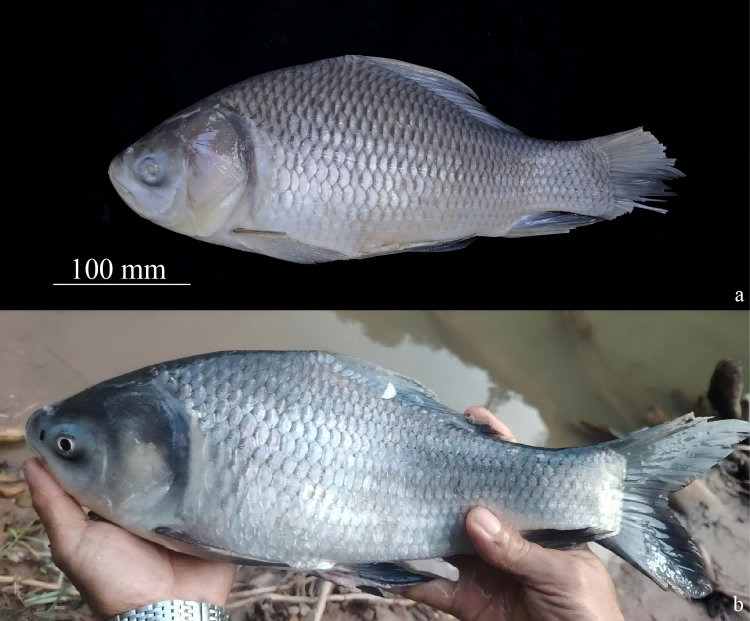

双孔鱼属为双孔鱼科下唯一属,具特有的漏斗状口吸盘、主鳃孔上角一入水孔等特征。暹罗双孔鱼背鳍分枝鳍条10,侧线鳞43或44,腹鳍与臀鳍具深色圆斑的主要特征与此前记录的双孔鱼相区别。作者在野外调查时注意到此两种双孔鱼在繁殖季同时大量出现,共享产卵场。此现象证明了在南腊河设立保护区保护双孔鱼产卵场的必要性,同时也暗示在此前的调查中此两种同域分布、高度近似的双孔鱼可能被长期误认为同一种。

此外,作者还规范了分布于婆罗洲的G. pustulosus的中文名应为“婆罗洲双孔鱼”而非此前在诸多资料中被错译的“金边双孔鱼”。

暹罗双孔鱼

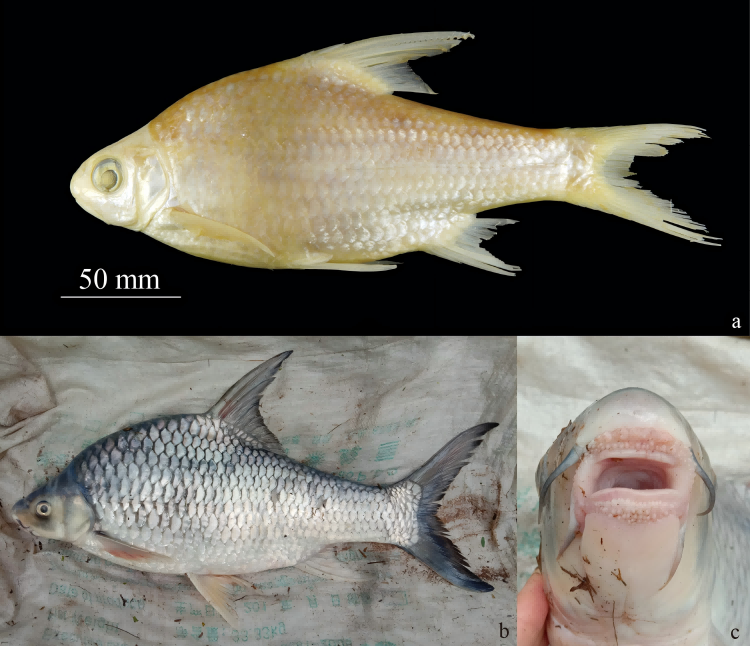

哈氏方口鲃此前记载分布于老挝、泰国、柬埔寨、越南的湄公河流域,为在我国记录的第二种方口鲃属物种,其鳍灰白色,侧线鳞少(36或37),背部分枝鳍条数9等主要特征可与红鳍方口鲃相区别。从作者对哈氏方口鲃的不同时间、不同位置的多次采集记录看,该种在澜沧江下游应存在稳定的种群。但方口鲃属的江河底栖习性使其捕获难度较大,且大个体被渔民捕获后多被带回食用,故时至今日方被正式记录。

哈氏方口鲃

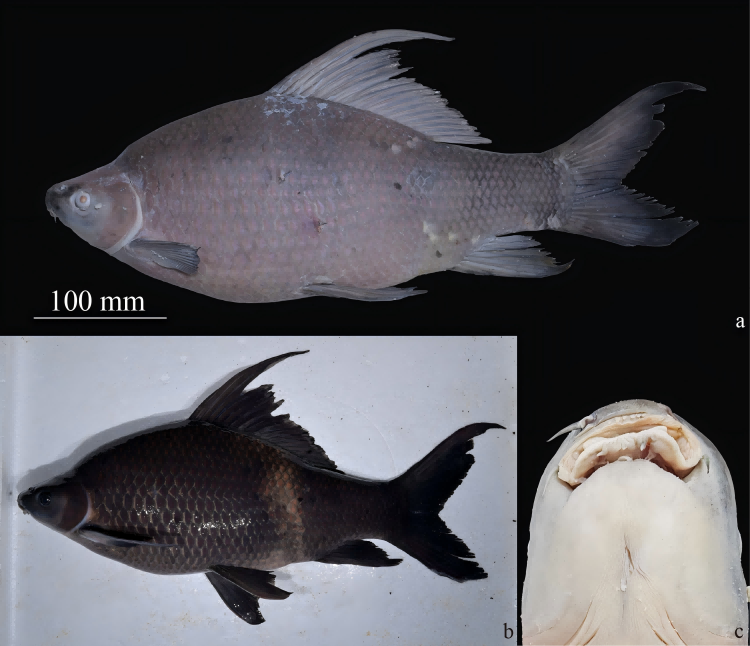

金黑野鲮为大型野鲮亚科鱼类,通体深黑色,上下唇均具穗状乳突,唇后沟完整呈一深沟。其大型个体曾被记述了为短须野鲮(L. barbatulus),被认为该种背鳍后缘深凹而金黑野鲮背鳍后缘平直。后有研究者观察到随着体型的增长,金黑野鲮的背鳍后缘逐渐由平直变为深凹,因此短须野鲮应为金黑野鲮的同物异名

除本次研究记录的1尾标本外,多个金黑野鲮个体也在同一时间段于南腊河以照片、视频等形式被渔民记录,应存在一个上溯产卵的种群。应加大对南腊河干流及支流产卵场的季节性保护力度以防范对亲鱼的截流性损伤。

金黑野鲮

卡特拉野鲮体短且高,头极大;口上位,上唇退化。其原产印度、尼泊尔、孟加拉国、巴基斯坦与缅甸,在20世纪70年代被引入中南半岛,作为大型经济鱼类被大量养殖,其养殖逃逸个体已在老挝、柬埔寨、泰国与越南的湄公河流域区建立入侵种群。此次在中老国境线的南腊河汇口记录到1尾卡特拉野鲮标本,确定了该物种出现在我国的可能性,但其入侵潜力尚不明确;相关的生态学与渔业工作者应对此种鱼类潜在的入侵问题予以关注。

卡特拉野鲮

该研究成果以“云南西双版纳发现4种中国新记录鱼类及1种外来鱼类”为题,于中国知网《动物学杂志》网络首发栏目优先在线发表。昆明动物研究所博士研究生曾宇旸为第一作者,陈小勇研究员为通讯作者。研究得到云南省重点研发计划项目(No. 202403AC100028),生态环境部生物多样性调查、观测和评估项目(No. 2019-2023?年),中国科学院东南亚生物多样性研究中心项目(No. Y4ZK111B01),云南省科技厅建设面向南亚东南亚科技创新中心专项(No. 202203AP140007),中国科学院生物分类学科学家岗位项目(No. CAS-TAX-24-054)的支持。

论文链接:

https://navi.cnki.net/knavi/detail?p=ajYd1MSQzub3zkRNS6o526fAqW9rGnxeFbEMyTOfiIwpFMl7VDifVxQaC_zZ84y3ukcxr7ThM0V8C2IXGIY96-X030w9VbNslDMNxHwZPHU=&uniplatform=NZKPT